諏訪御湖鶴酒造場

磐栄運送株式会社 諏訪御湖鶴酒造場杜氏就任

インターナショナルワインチャレンジ2021 SAKE純米吟醸部門

チャンピオン・サケ受賞

第95回関東信越国税局酒類鑑評会 最優秀賞受賞

令和6酒造年度長野県清酒鑑評会 第1位受賞

その他、多数の受賞歴

スペシャルインタビュー

~世界に誇る「御湖鶴」の味~

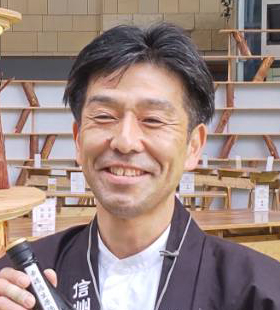

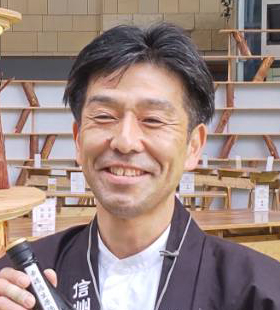

プロフィール

諏訪御湖鶴酒造場

磐栄運送株式会社 諏訪御湖鶴酒造場杜氏就任

インターナショナルワインチャレンジ2021 SAKE純米吟醸部門

チャンピオン・サケ受賞

第95回関東信越国税局酒類鑑評会 最優秀賞受賞

令和6酒造年度長野県清酒鑑評会 第1位受賞

その他、多数の受賞歴

数々の受賞を誇り、高品質な日本酒を造り続けている御湖鶴酒造場様。世界に通じる品質を常に再現させる同社の取り組みについて竹内杜氏にお話を伺いました。

御湖鶴酒造場の酒造りへのこだわりを教えてください。

私たちは、世界に誇れる高品質な酒造りを目指しています。ただし、それが一時的なものでは意味がありません。特に重視しているのは、「安定性」と「再現性」です。常に同じ品質のお酒を皆さまにお届けし続けることが、酒蔵としての使命だと考えています。

しかし、実現するのは、実際には非常に難しいことです。なぜなら、酒造りには作り手の経験や勘といった感覚的な要素がどうしても大きく関わってくるからです。また、同じ原料や方法で仕込んだ場合でも、季節ごとの気温や湿度の変化、タンクの設置場所といった環境の違いによって、発酵の進み方やお酒の味わいが微妙に変化します。

これまで培ってきた経験と最新の技術を組み合わせ、日々の細やかな管理と絶え間ない努力を積み重ねることによって、「安定性」と「再現性」を実現できるよう取り組んでいます。

「安定性」と「再現性」を実現するために、ラクーラをどのように活用されていますか?

ラクーラは、全てのデータを一元管理できるため情報の整理がしやすく、データに基づいたより精度の高い酒造りが可能になりました。特に過去のデータと比較できる機能のおかげで、理想の酒質を再現するための道筋が明確に見えるようになりました。温度や湿度、麹やもろみの品温などの重要なデータを常時監視できる点も非常に役立っています。

また、操作が非常にシンプルなため、スタッフが継続的にデータ管理に関わってくれています。操作が難しかったり手間がかかるとつい後回しにしてしまうものですが、ラクーラは直感的な操作性で入力の負担を軽減してくれるため、常に最新のデータが蓄積され、品質の安定にしっかりつなげられています。

さらに、クラウドでのデータ共有は、チーム全体の意識改革に繋がりました。データの共有によって、スタッフ全員が品質管理に主体的に関わるようになり、責任感と商品への愛情が深まりました。その結果、品質向上だけでなく、スタッフの成長も実感しています。

伝統的な職人技を尊重しつつ、IT技術を取り入れる際に困難だったことや、大切にしたことは何でしょうか?

私たちの場合、導入時に特に困難や反発はありませんでした。むしろ、IT技術をいち早く取り入れることで、酒造りの現場がより良くなるのではないかという思いから、ラクーラにも積極的に興味を持って導入を進めました。

IT技術の導入に抵抗感を持つ杜氏もいるかもしれません。しかし「杜氏が変わったら味も変わってしまった」という話を耳にすることもあります。システムを使って品質管理をしっかり行い、経験だけではなくデータの裏付けも活かすことで、杜氏だけでなく他のスタッフも同じレベルで品質を守れる体制を作ることが大切だと考えています。たとえ杜氏が交代しても、酒蔵の品質や伝統がしっかり受け継がれていくよう、IT技術をうまく活用することが今後ますます重要になると思います。

全国新酒鑑評会や関東信越国税局酒類鑑評会など様々な鑑評会で高い評価を得られていらっしゃいますが、ラクーラがお役に立てた点はありますか?

酒造りは、設計図のように最終的なゴールを明確に設定し、それに向けて綿密な作戦を立てて進めます。その過程ではいくつものチェックポイントがあり、これらをしっかり確認しながら仕込むことが重要です。ラクーラを導入したことで、各工程のチェックポイントを毎日確実に検証できるようになりました。

さらに、ラクーラによって過去のデータと現在の状況を簡単に比較できるため、次の日やその先の工程をある程度予測しながら作業を進めることができます。特にキャリアが浅いスタッフでも、蓄積されたデータを参考にしながら作戦を立てることができるので、目指す品質に向けて全員がブレずに取り組めています。

酒造りにおける数値管理と情報の共有が容易になったことで、誰もが高い品質を目指して連携できるようになり、安定した品質の酒造りが実現しています。それが、各種鑑評会での評価や受賞にもつながっていると感じています。

受賞を目指す中で、御湖鶴酒造場が特に重視するポイントについてもお伺いしたいです。

もちろん、受賞を目指して強い想いを持ち、日々努力を重ねていますが、私たちが特に重視しているのはデータの「見える化」です。酒造りの工程や品質に関するデータが明確に可視化されていることで、品質向上を図るための根拠がはっきりとします。理論がきちんと組み立てられていれば、結果も必ずついてくると考えています。

鑑評会は「出来」「不出来」を問われる場なので、評価に対する納得感も得られます。もし結果が振るわなかった場合も、何が課題だったのか、「トレンドから少し外れていたのではないか」など、具体的な理由をデータから分析できることが大きいです。これによって、ただなんとなく「通った」「通らなかった」という曖昧な感覚ではなく、納得できる根拠をもって次の酒造りに活かすことができています。

先ほど「見える化」を重視されているとのお話がありましたが、その点でラクーラが最も役立っていると感じる部分、工程を教えて下さい。

まさに「見える化」という点で、ラクーラは酒造りのさまざまな工程で力を発揮していますが、特に活躍しているのは「もろみの品温管理」です。以前は一時的な温度しか把握できませんでしたが、ラクーラを導入したことで、温度の変化を時系列でグラフ表示できるようになり、変動のトレンドや操作後の効果を細かく検証・確認できるようになりました。これにより、安心して品質を管理できるだけでなく、仕上がりにも大きな違いが生まれています。

酒造りでは温度管理が非常に重要で、どれだけきめ細かく、そして継続して管理できるかが品質向上の鍵になります。ラクーラのおかげで、計測作業も効率化され、例えば全タンクの温度を確認するだけでも以前は30分以上かかっていましたが、システム導入によってその時間を他の重要な作業に振り分けられるようになりました。こうした効率化と精度向上が、結果的に酒の品質へとつながっています。

品質や効率化以外の部分でも成果があれば教えてください。

ラクーラを導入したことで、杜氏をはじめとするスタッフの労務環境が大きく改善されました。その結果、安心して酒造りに取り組むことができるようになりました。

具体的には、私自身が出張や休暇で蔵を離れる際にも、ラクーラを使うことで遠隔から状況を把握し、適切な指示をスタッフに出すことができます。これによって、現場の管理を任せることに不安がなくなり、しっかりと休養を取ることができるようになりました。かつては職人気質で休みをとらない杜氏が多かったですが、システムを活用することで「休んでも品質が下がるわけではない」と納得してもらえるようになったことも大きな変化です。

また、今後の酒造りを担う若い世代が「休めない仕事」だと敬遠することなく、安心して働ける環境づくりにもラクーラは貢献しています。効率的なデータ管理と、安定した品質を両立できる仕組みが、新たな人材の確保にもつながる重要な成果だと思います。

今後の展望、目標などを教えてください。

私たちが目指しているのは、さらに品質を高めていくことです。これは酒造りを続ける上での永遠のテーマだと思っています。また、今後は製造量ももっと増やしていかなければなりません。品質の向上と製造量の拡大を同時に実現するためには、スタッフの人数を増やしていくことが必要不可欠です。

その際に大事にしたいのは、新しいスタッフがいち早く成長し、そして長く働き続けてくれる環境を作ることです。経験や勘だけに頼るとスキルのばらつきが出てしまいますが、理論やデータに基づいた酒造りを徹底することで、誰でもわかりやすく仕事を習得することができます。

最終的には、品質が向上し、人材も育ち、スタッフが働きやすく誇りを持てる職場を作りたいと考えています。その先にこそ、お客様からの高い評価が得られる酒蔵の姿があると信じています。

竹内杜氏からのメッセージをお願いします。

日本酒は嗜好品であり、飲まなくても生きていけるものですが、だからこそ1本1本にこだわり、より美味しい日本酒を造るためにさまざまな改善努力を続けていくことが必要だと思います。

全国に1100ほどある酒蔵の中にそれぞれ10~20の商品があると考えると、我々の商品が消費者の口に入る確率は何万分の1という世界です。実際に手に取っていただくことは、まさに「ワンチャンス」だと感じています。その一度のチャンスで「美味しい」と言ってもらえるお酒を造り、また次も選んでもらえるように常にパフォーマンスを全力で発揮したいと考えています。

ITやデータを活用することで、誰もが品質の高い日本酒造りに挑戦できる時代になると感じています。これからも伝統を大切にしながら、高い品質と理想の味わいを究めていきたいと思います。